Un parvis-jardin à Avignon_Centre.

|

Dans les années 1840, il fut question de raser, côté Rhône, les remparts - à l'époque délabrés - de la Cité des Papes pour y établir une digue supportant la jonction entre les lignes des Compagnies Lyon - Avignon et Avignon - Marseille, et, partant, l'embarcadère des voyageurs. Notamment grâce à l'intervention de Mérimée, le tracé fut détourné de l'autre côté du centre historique, ce qui explique le coude à 90° que font les voies en provenance du sud, les installations marchandises ayant été par avance établies au bord du fleuve, à l'emplacement des futures "halles mécanisées". Un premier BV à cinq travées de style Lyon - Avignon, du à l'architecte Nicolas Grillot, fut mis en service en 1854, mais, en raison de la réalisation des embranchements vers Gap et Carpentras, la gare dut être singulièrement agrandie. Dès 1866, l'actuel BV monumental, conçu par Louis-Jules Bouchot et formé de deux corps de bâtiments encadrant les voies à quai couvertes par une vaste marquise, était en place. Face à la gare désormais PLM, il ne restait plus qu'à percer les remparts et ouvrir, à travers les vieux quartiers de l'intra-muros, une avenue "impériale" conduisant tout droit au Palais des Papes. Le chemin de fer devenait ainsi la vraie porte d'entrée de la ville. |

|

| Sur cette photo prise au tournant du XXème siècle, on devine les rails du premier réseau de tramway urbain. Aucune extension de l'actuelle courte ligne de tram n'est pour l'heure sérieusement envisagée. |

|

| Sur cette photo prise le 17 décembre 2024, rien n'a vraiment changé, si ce n'est ce plot en béton aussi disgracieux que prétentieux.

|

|

Entretemps cependant, le glacis montant en pente douce vers la gare s'est vu peu à peu déshonoré par des parkings et leurs voies d'accès. Mais heureusement, à l'heure des mobilités douces, toutes les parties prenantes se sont entendues pour remplacer ce qui était devenu un chancre repoussant

par un parvis-jardin constitué d'ilôts végétaux et d'allées piétonnes, point nodal d'un véritable Pôle d'Echanges Multimodal à l'échelle de la ville, du département et de la région.

|

|

|

Le 18 décembre 2024, jour de l'inauguration de la "nouvelle gare multimodale d'Avignon_Centre", au terme de la visite officielle ainsi que des discours des édiles et de la directrice de SNCF Gares & Connexions, la foule se disperse, mouvement d'où émergent quelques incontournables bannières syndicales.

|

|

Ajoutons que deux parkings à vélos couverts et clôturés, l'un prévu pour les navetteurs, l'autre dédié aux cyclotouristes, sont opérationnels sur le site, qui se voit également agrémenté par un "établissement bistronomique innovant", tenu par l'Ecole Hôtelière d'Avignon et surmontant une Maison des Mobilités.

|

Régression ? Non, effondrement !

|

Paysans accablés, maires épuisés, cheminots remontés, contribuables essorés, infirmières éplorées, retraités maltraités, policiers empêchés, enseignants affligés, la France est à bout. Mais de quelle France parle-t-on ? Qu'en reste-t-il ?

Ses paysages ? Ils sont abîmés. Sa nation ? Elle est à présent composée d'ethnies aussi peu miscibles que l'huile et le vinaigre. Alors voici deux photos pour nous donner l'illusion que tout va bien. Le temps d'un regard. |

|

|

Le 1er novembre 2024, ce "Cévenol" impair franchissant le viaduc de la Bageasse ne dépassera pas Langeac, en raison d'un glissement de terrain survenu du côté de Villefort quelques jours plus tôt. Un mois plus tard, la ligne demeure coupée entre Langogne et Génolhac. Travaux, intempéries, grèves, retards, annulations de dernière minute, il est plus prudent de prévoir un âne, comme Stevenson, pour voyager à travers les Cévennes. Photo P. POULET |

|

|

Le 2 novembre 2024, à Matabiau, c'est Noël avant Noël. En cette sombre période pour le chemin de fer en France, il faut reconnaître que l'aménagement des gares, et en particulier de leurs parvis rendus aux piétons, est un succès, malheureusement le seul facteur de progrès du moment dans le domaine ferroviaire. Photo Franz ESNAULT |

| Post-scriptum. Vous avez aimé le plus long canton de France entre Paray le Monial et Lozanne... Vous allez adorer la "lamurisation" de la section Montbrison - Bonson. La gare de Saint Romain le Puy va perdre en effet son agent-circulation qui gérait localement les manœuvres et les croisements des trains. On connaît la suite : multiplication des retards et des suppressions de TER, désaffection des usagers, reports progressifs sur route, suspension du trafic, démontage des équipements des passages à niveau, et débroussaillage symbolique de la voie tous les cinq ans par des associations bien candides (action connue sous le terme de "nétrablisation", nétrablais étant le gentilé des habitants de Noirétable). |

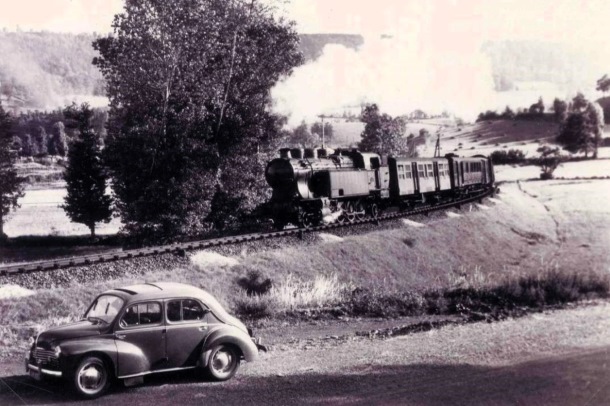

Ce que Marc Seguin ne savait pas...

|

A l'orée de la révolution industrielle, en établissant, entre Saint-Etienne et Lyon, la première vraie ligne de chemin de fer française, Marc Seguin (1786-1875) ignorait que, oublié le temps des berlines, elle allait devenir, deux siècles plus tard, la relation TER la plus chargée du pays.

| |

| Train de charbon, près de Saint-Chamond, se déplaçant par gravité vers Givors. Le tracé ne bougera pas, et des TGV l'emprunteront. |

Longue de 56 km, cette infrastructure ferroviaire à double voie dès l'origine, qui fut aussi la première à franchir la ligne de partage des eaux Atlantique - Méditerranée, comptait plusieurs tunnels et offrait des courbes égales ou supérieures à 500 m de rayon. Seul le gabarit dut être rapidement revu à la hausse. Suite à une cascade de fusions, la jeune Compagnie du PLM allait bientôt faire main basse sur l'ensemble de l'itinéraire connu sous le nom de "Bourbonnais". Celui-ci connut ses heures de gloire dans la première moitié du XXème siècle, quand les express au long cours le disputaient aux interminables trains de marchandises. L'électrification de l'artère impériale allait porter un premier coup à cet âge d'or, avant la curée du troisième millénaire, se traduisant par la grande fragmentation des trafics. Les convois de fret étant devenus marginaux, les flux voyageurs ont été drastiquement tronçonnés. Mais le pire reste à venir. Entre Pilat et Jarez, la plate-forme devient la proie régulière du chaos climatique, que l'espèce humaine n'a rien fait pour prévenir, tout en continuant à tout faire pour l'amplifier. | |

| Le 17 octobre 2024, des intempéries ont une nouvelle fois provoqué une interruption totale des circulations, plusieurs semaines de travaux de rétablissement étant annoncées. |

Tandis que SNCF Réseau s'emploie à colmater les brèches, les usagers ne disposent que de peu de solutions de substitution pour se déplacer, SNCF Voyageurs et l'Autorité Organisatrice des Transports tordant le cou à leur mission première en n'affrétant que quelques cars peu capacitaires matin et soir. Mais le plus gênant, dans ce type de situation, c'est, au-delà de l'absence de moyens, l'absence d'information, bien révélatrice que rien n'est plus anticipé, alors que les risques de perturbations se multiplient. On est tombé bien bas. | |

Transports : un vrai sinistre sans vrai ministre.

|

A l'heure où ces lignes sont écrites, la France persiste à ne pas avoir de gouvernement, et le nom du Ministre des Transports n'est toujours pas connu. Ce n'est pas si grave, dans la mesure où l'on a déjà oublié celui de tous ceux qui l'ont précédé. D'autant plus facilement qu'ils laissent derrière eux un réseau ferré sinistré et un réseau routier dégradé. On le sait, malgré des circulations trop souvent supprimées en raison de travaux, la France est le pays d'Europe qui investit le moins par habitant pour son infrastructure ferroviaire. Le résultat est sans appel : les dernières lignes fines de desserte du territoire ferment les unes après les autres, et sur les lignes structurantes, les trains se voient contraints à des ralentissements de plus en plus fréquents.

| |

|

|

|

"Toute ligne non entretenue est appelée à fermer", déclare sans état d'âme SNCF Réseau, que cette perspective semble plutôt réjouir : pas de trains, pas d'emmerdes. En bonne position dans le couloir de la mort, l'antenne Busseau - Felletin paraît ne pas devoir survivre à l'année 2025. Sous les adventices, les rails, peu à peu, se désolidarisent des traverses. Pire, deux tunnels menacent ruine. La CGT s'alarme, mais l'Etat regarde ailleurs, habitué à jouer la montre en commandant une nième étude qui restera confidentielle et sans suite. Dès lors, cela vaudra-t-il le coup d'entretenir la section Guéret - Montluçon, établie sur deux Régions qui se tournent le dos et qui plus est grevée par la surveillance et l'entretien d'un viaduc métallique monumental accusant ses 160 ans ? | |

|

|

|

La situation financière apocalyptique de la France, les guerres qui embrasent le monde, les déluges comme les incendies qui ravagent la planète, vont aussi compromettre les "coups partis" ou les giga-projets, comme le Tunnel Euralpin Lyon Turin, le Grand Paris Express, les Grands Projets du Sud Ouest, la Ligne Nouvelle Paris Normandie, le plateau souterrain de Marseille Saint Charles, sans oublier les Services Express Régionaux Métropolitains. En même temps, la SNCF, qui semble détester ses clients soumis à toujours plus de turpitudes, les contraint désormais à mesurer la taille de leur valise, et les oblige à gagner leur place réservée aussi vite que possible sous peine de la voir confisquée par le contrôleur. Dans ces conditions, le voyage en train a-t-il un avenir? | |

Lot au rail.

|

| Ligne Cahors - Capdenac. Pont sur le Lot à Bouziès. Pk 685,799. |

De sa source en Lozère jusqu'à son confluent avec la Garonne à Tonneins, le rail aura été un compagnon fidèle du Lot, malgré un écart notoire en Aveyron entre Saint Laurent d'Olt et Decazeville, compensé par la desserte acrobatique d'Espalion. On eût aimé aussi une gare à Conques. Malheureusement, depuis le milieu du XXème siècle, la plupart des sections de lignes concernées se sont vues fermées à tout trafic puis déferrées, curieusement d'ouest en est, des riches côteaux de Gascogne aux hautes terres sauvages du Gévaudan. |

|

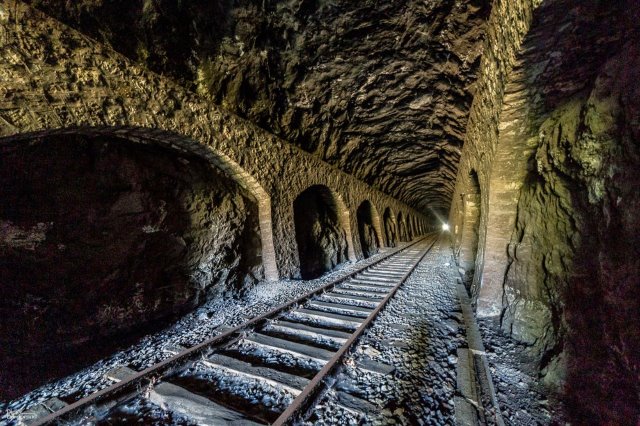

| Ligne Cahors - Capdenac. Tunnel de Coudoulous. Pk 686,840. |

Au terme d'une douzaine d'années de polémique, le barreau Cahors - Capdenac a commencé à être démantelé dans le but de transformer, tronçon après tronçon, la plate-forme en voie verte. Le 12 juillet 2024, les travaux ont été officiellement lancés entre la Préfecture et Arcambal (7,5 km sur 70). Cajarc - Larroque Toirac (9 km) devrait suivre, mais n'est pas encore financé. Toutefois, l'emprise reste la propriété de la SNCF et il existe une clause de réversibilté, ménageant les générations futures : un maigre Lot de consolation pour ceux qui auraient voulu voir pérennisées les circulations ferroviaires. |

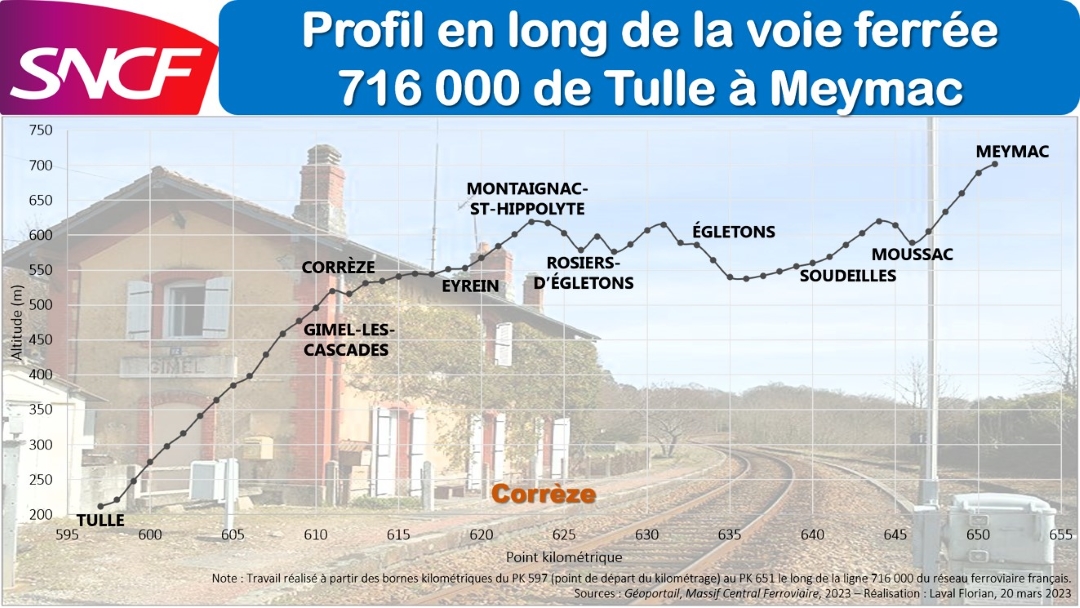

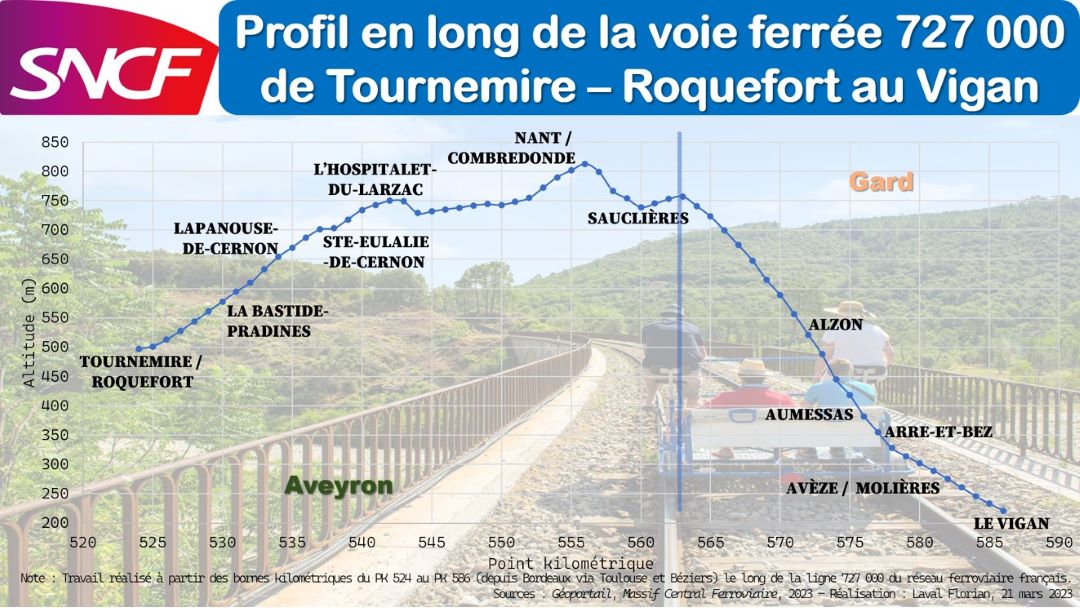

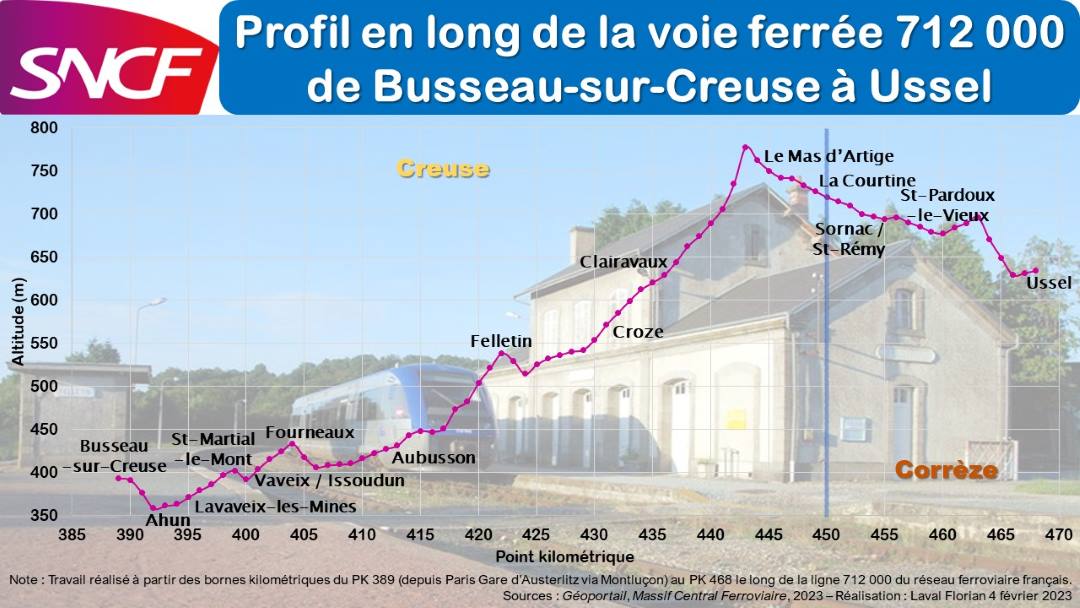

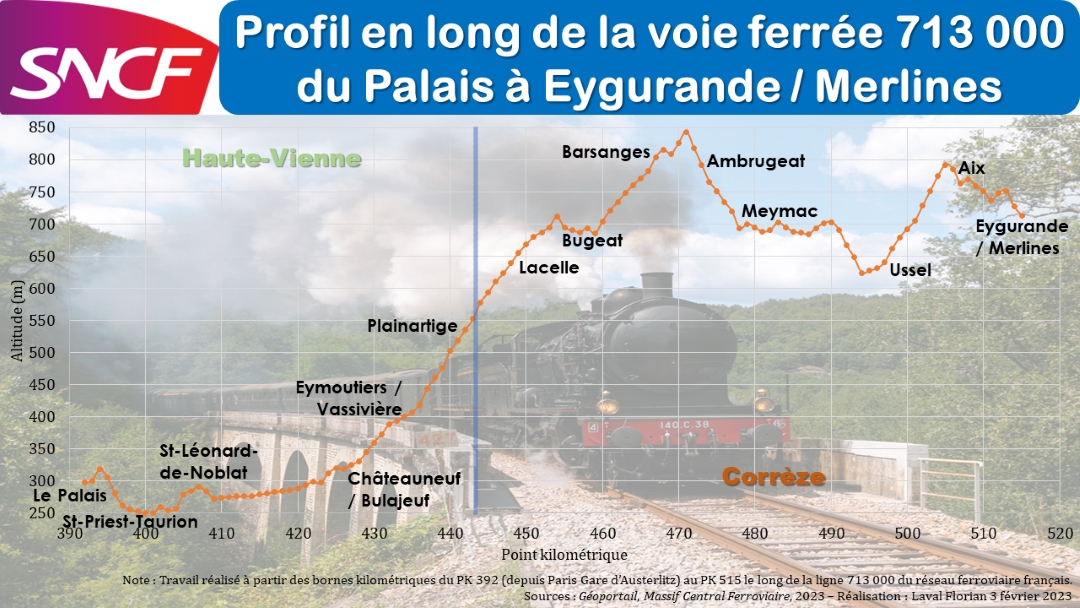

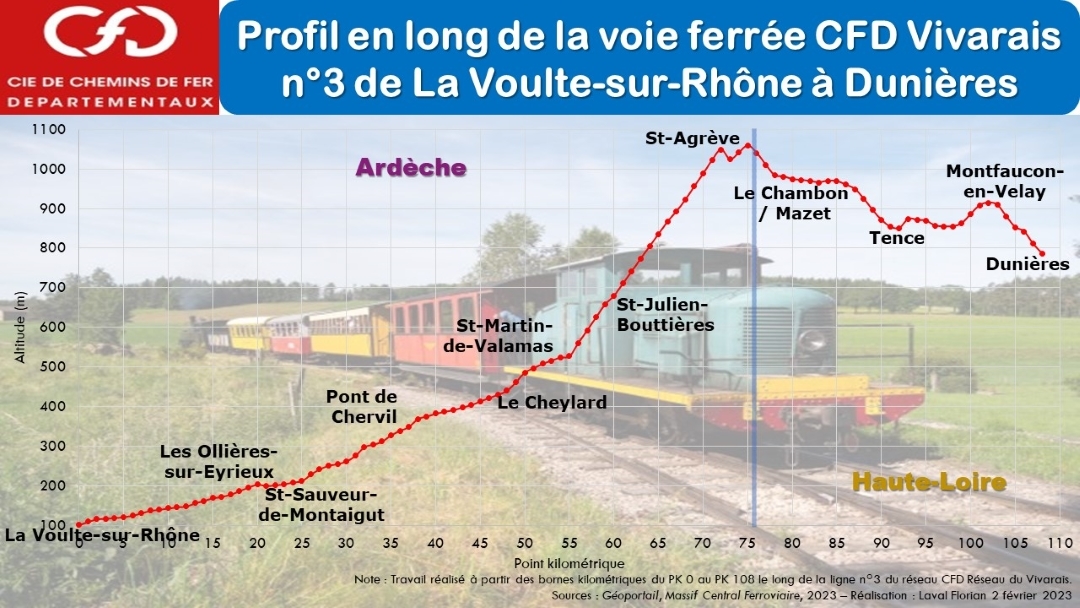

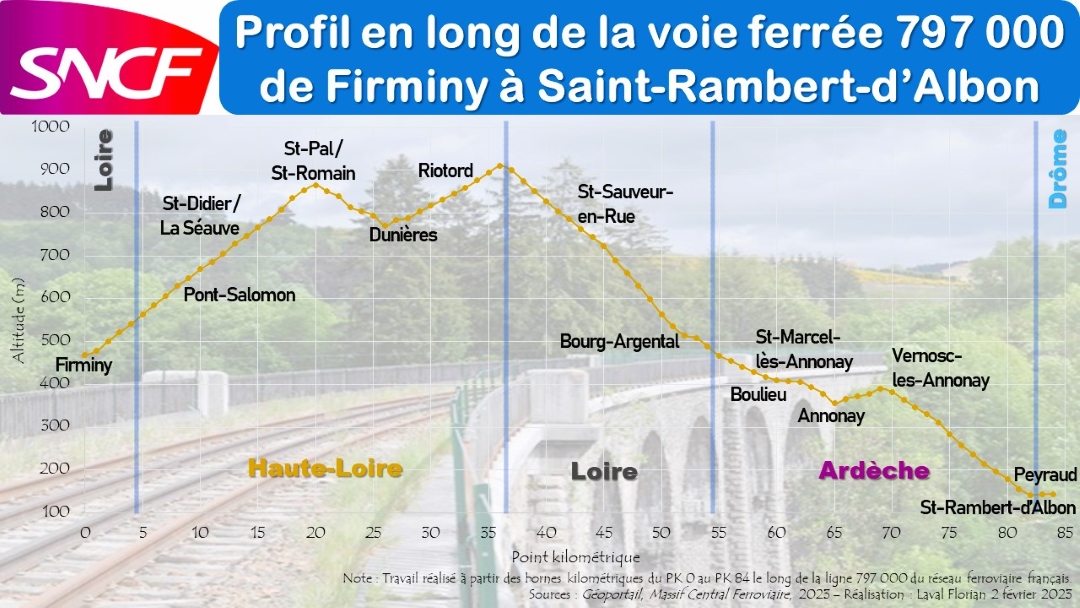

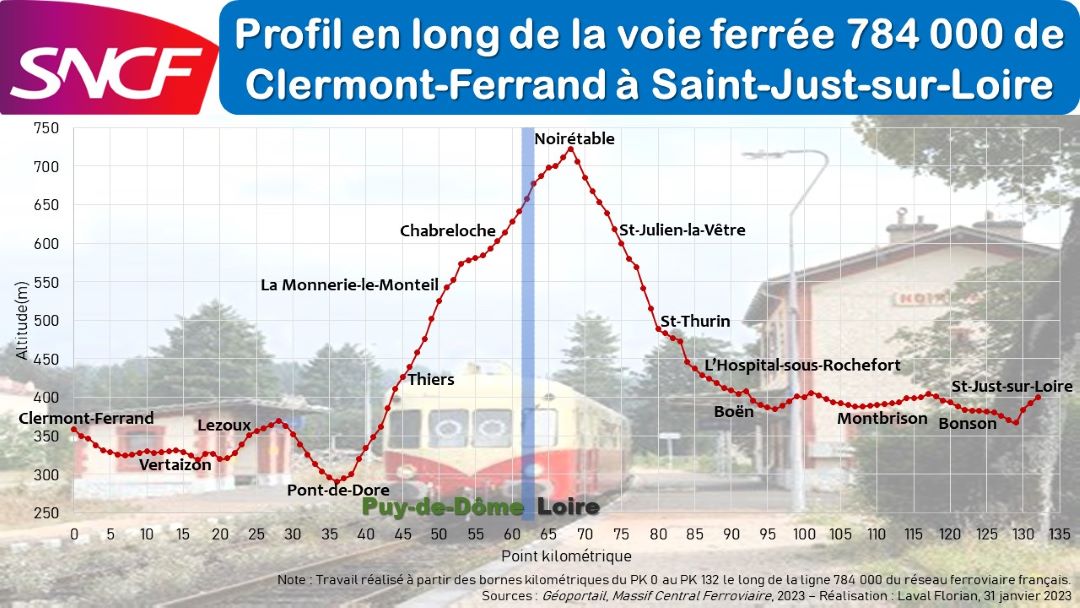

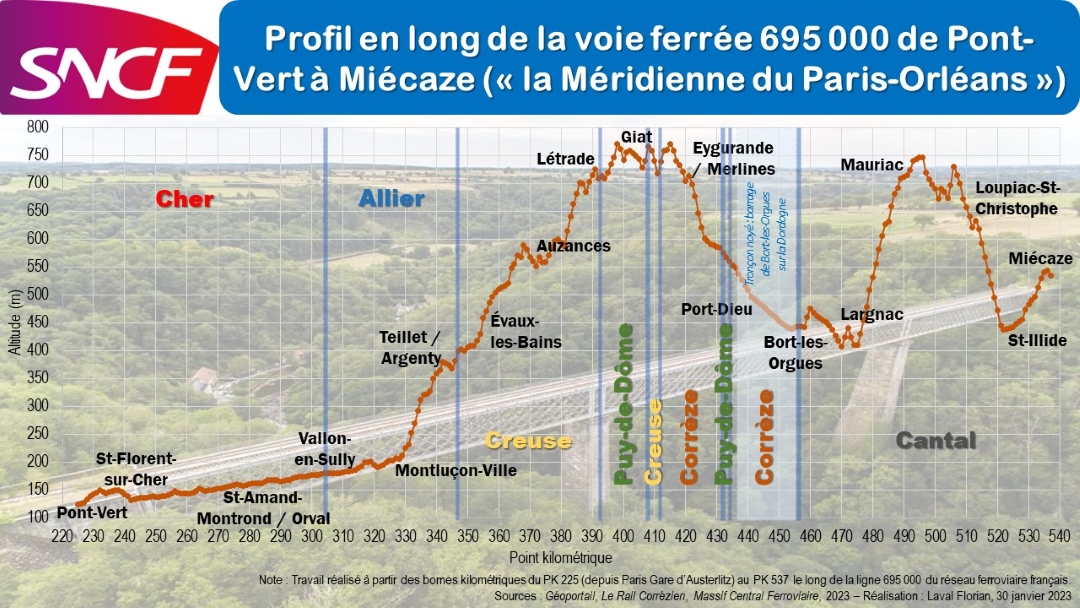

Les profils de Florian (20)

|

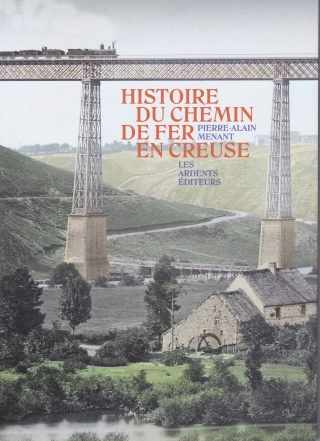

La Creuse, creuset ferroviaire.

|

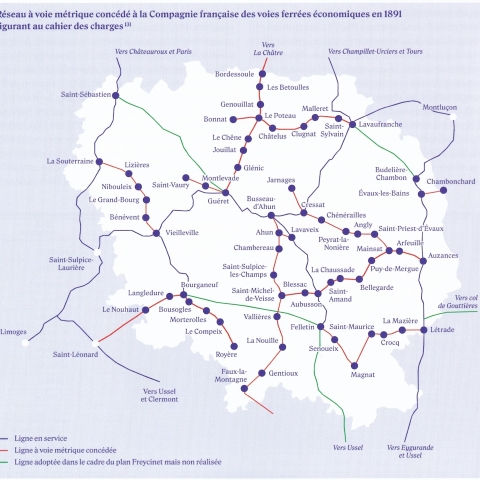

Au pays des Transversales du Vide, le département de la Creuse fait bonne figure, avec un réseau ferroviaire réduit en 2024 à ce qu'il était sous le Second Empire, à peu de choses près. Et pourtant, pendant un demi-siècle, ce fut un bouillonnement intense de projets tous azimuts, de la part d'intervenants publics ou privés, afin de mailler le territoire de lignes d'Intérêt Général ou Local, à voie normale ou métrique (voire les deux à la fois, comprenez à trois files de rails!). Si le Plan Freycinet - non mené à son terme - parvint à ajouter, de-ci de-là, quelques "barreaux", parmi lesquels la radiale excentrée Montluçon - Eygurande, les conseillers généraux, malgré une profusion de propositions aboutissant parfois à des concessions et des déclarations d'utilité publique, ne parvinrent pas, faute de moyens, à mettre en service le moindre train départemental. Ces édiles ne furent pas non plus les derniers à croire à la "Magistrale" Bordeaux - Odessa, dont la perspective fit les beaux jours de l'entre-deux guerres. |

| Toute cette saga, mettant en cause aussi bien des bassins houillers que des stations thermales et des camps militaires, des ouvrages d'art majeurs comme des peintres célèbres, nous est conté par le menu avec force références par un passionné d'histoire des chemins de fer. Les illustrations sont nombreuses, et, pour la plupart, inédites. Surtout, de très nombreuses cartes - comme celle ci-contre - viennent rendre parfaitement claire chaque étape de la gestation particulièrement longue et complexe d'un réseau souhaité aussi dense que possible, à une époque où le chemin de fer était la seule planche de salut. |  |

Les profils de Florian (19)

|

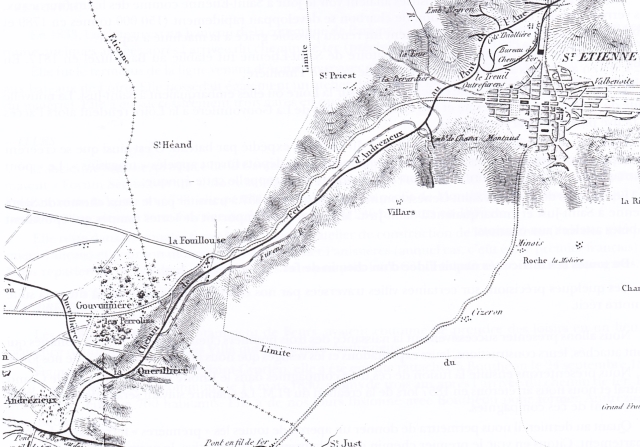

Bicentenaire de la Géographie Ferroviaire en France.

|

Le 30 juin 1824, à Saint Cloud, une ordonnance royale approuvait le tracé de la ligne de Saint Etienne à Andrézieux, première voie ferrée française. |

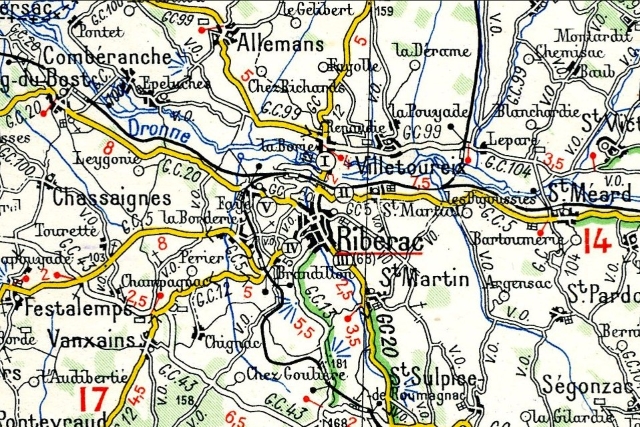

|

En une petite centaine d'années, le chemin de fer allait mailler le pays d'un réseau parfois très dense. Alors, comment s'y retrouver? La carte allait, au XXème siècle, se révéler l'outil le plus précieux pour localiser le parcours des trains dans leur contexte local et régional. Les cartes Michelin de l'entre-deux-guerres se révèlent irremplaçables pour identifier le tracé des nombreuses infrastructures disparues : |

|

Avec l'avènement du numérique, le troisième millénaire allait multiplier les moyens d'étudier la consistance du réseau à différentes époques, qu'il s'agisse de sites institutionnels ou d'applications personnelles : |

|

Mais comme il disparaît plus de lignes qu'il ne s'en crée, la géographie ferroviaire va céder le pas à l'archéologie ferroviaire... |

Les profils de Florian (18).

|

Les profils de Florian (17).

|

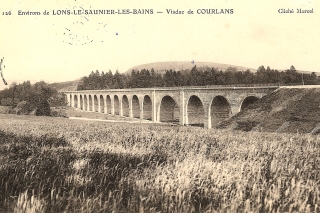

Carte postale de la Bresse jurassienne.

|

L'ancienne ligne 868000 (Saint Jean de Losne) - Chaugey - Lons le Saunier est intéressante à au moins trois titres. | |

|  |

|

| |

|  |

|

Quant aux lédoniens, qui ne sont plus reliés par trains directs, ni à Paris, ni à Dijon, ni à Strasbourg, il ne leur reste que leurs yeux pour pleurer des larmes de vin jaune. | |

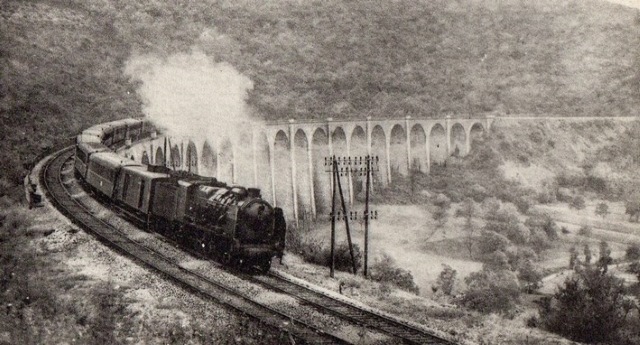

Une histoire d'eau.

Dans la rampe menant au faîte de Gignac_Cressensac, entre Souillac et Brive, un express pair franchit le viaduc du Boulet, avant l'électrification. |

|

Dans le domaine ferroviaire, le mot "vapeur" fait immanquablement penser aux inoubliables machines locomotives, incapables de susciter l'indifférence. Il évoque plus rarement toute la logistique nécessaire au fonctionnement de ces engins si particuliers : dépôts, ateliers, châteaux d'eau... Justement, ces châteaux d'eau, comment étaient-ils alimentés? Le plus souvent, au moyen d'une usine élévatrice pompant l'eau dans la rivière ou la retenue la plus proche. Entre les deux, une canalisation conduisait le précieux liquide à destination. Ces aqueducs, parfois fort longs et le plus souvent enfouis, ont été bien vite oubliés, une fois les bielles endormies. Heureusement, certains passionnés ont voulu déterrer le sujet, et, en véritables archéologues, sont partis à la recherche des regards et des conduites jalonnant le tracé de ces ouvrages momifiés. Précisément, l'alimentation du réservoir de la gare de Gignac_Cressenssac, dans le Lot, a fait l'objet d'un étude particulièrement poussée, consultable sur les liens précisés plus bas. Dans le cas présent, l'eau était captée à une source, et, après un parcours confié à la gravité et comportant sept regards, les tuyaux - en grès puis en fonte - aboutissaient à un réservoir juché sur un terre-plein, à 140 m à vol d'oiseau des voies. |

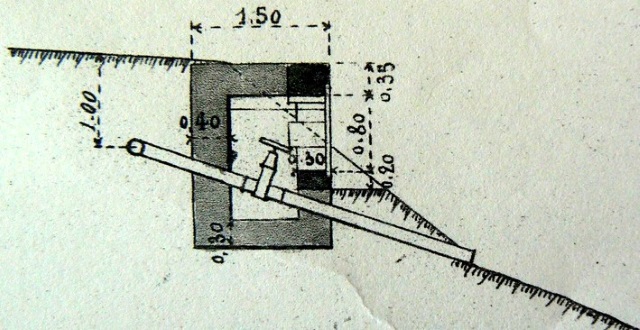

Cette coupe transversale du regard n° 3 indique avec quelle rigueur la canalisation d'amenée avait été conçue. La photo ci-dessous en donne une vue contemporaine . |

Qui se douterait en découvrant ce "petit patrimoine", de ce qui fut sa véritable destination : permettre la circulation des hommes et des marchandises d'un bout à l'autre du pays. |

Les profils de Florian (16).

|

Bonnes Feuilles.

|

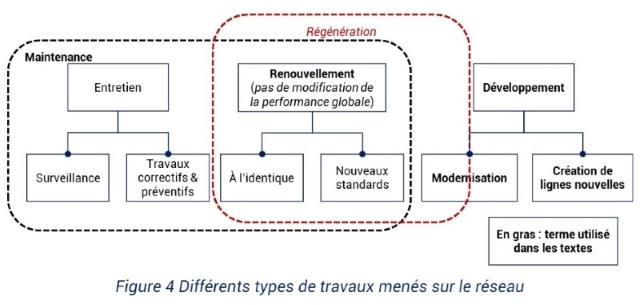

Beaucoup de ferroviphile/pathes s'intéressent avant tout au matériel, monté en épingle par les revues spécialisées : les mythiques CC, les inoubliables 231, les braves automotrices, etc... C'est oublier l'infrastructure, sans laquelle il n'y aurait pas de chemin de fer. Or cette infrastructure, en France, vieillit inexorablement. C'est ce constat qui ressort d'un récent rapport de l'Autorité de Régulation des Transports. Non seulement le pays apparaît comme la lanterne rouge de l'Europe en la matière, mais en prolongeant la tendance actuelle en matière d'investissements, la consistance et le maillage du réseau (où ce qu'il en reste) sont clairement menacés. Et les budgets mesurés annoncés se trouvent pris en étau entre une tendance inflationniste inexorable et la volonté d'un Etat surendetté de faire des transports la dernière... roue du carrosse. A cela s'ajoute le fait qu'il convient de rendre le réseau ferré résilient face aux évènements climatiques extrêmes qui se multiplient. Le rapport explique très bien les trajectoires à 20 ans, selon que l'on affecte les crédits à la Maintenance, coûteuse et improductive, au Renouvellement, porteur d'une certaine pérennité mais pas de progrès, ou bien au Développement, permettant seul de notables économies et une extension significative des trafics (CCR, ERTMS, ...). |

|

Dans le Massif Central, on n'espère même plus le moindre Développement. On en est à s'inquiéter de la remise en peinture des derniers grands ouvrages métalliques en service, dont l'oxydation galopante est à même d'entraîner la "suspension" des dernières sections de ligne encore vivantes, quoique moribondes. On se consolera (?) en observant que le réseau routier non concédé est logé à la même enseigne : faïençage des chaussées, nids de poule, tranchées mal rebouchées, glissements de terrain, effondrements de pont ne l'épargnent pas. Exactement ce qu'il faut pour accueillir les méga-trucks - fossoyeurs des derniers trains de fret - et, tant qu'on y est, des méga-bus - à la place des Intercités ! |

Les profils de Florian (15).

|

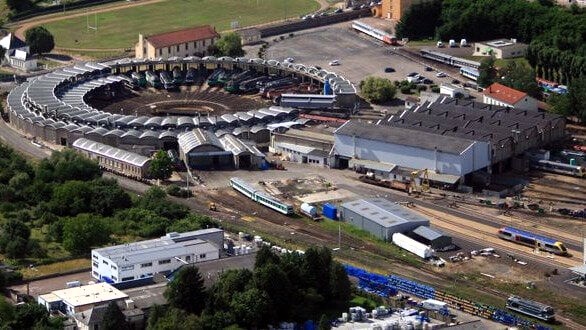

Pour un Rethondes des rotondes.

Le second dépôt de Nevers en 1954. Il se situe à l'ouest de la bifurcation des lignes de Moret et de Chagny et au sud des ateliers de Vauzelles. Le dépôt historique se situait au droit de la gare, vers le bas. |

|

Les remises annulaires restent emblématiques de la traction à vapeur, même si, au fil du temps, les engins diesel et les machines électriques ont, peu à peu, squatté les lieux. La concentration des dépôts, l'hégémonie des rames automotrices, la pression foncière et la dégradation des structures poussent à faire table rase de ce patrimoine industriel. Si à Chambéry, Mohon, Montabon ou Chalon sur Saône, les rotondes ont pu être conservées ou reconverties, voire classées, il n'en est pas de même ailleurs. Les stalles de Lunel viennent d'être détruites, celles de Castres vont l'être, et celles de Nevers sont menacées. |

La remise sud de Nevers, mise en service en 1931, survit seule aujourd'hui. D'un diamètre extérieur de 132 m et dotée d'un pont tournant de 24 m, elle comptait 57 voies rayonnantes, dont quatre découvertes donnant sur l'atelier de levage, à droite. Les 141 R y succédèrent aux "Pacific" et aux "Mikado". |

|

Une pétition a été lancée pour s'opposer à sa démolition programmée. |

Les profils de Florian (14).

|

Effet de Bort.

|

Saint Amandin - PN 351 - 1952 |

Quand bien même la retenue de Bort les Orgues n'aurait pas noyé la ligne d'Eygurande, il est fort à parier que l'étoile ferroviaire de Bort n'aurait pas survécu au XXème siècle. Il n'est qu' à constater comment le nœud d'Eygurande_Merlines a été liquidé quelque temps plus tard pour s'en convaincre. Commercialement, ce territoire peu peuplé, éloigné des préfectures et des métropoles pourvoyeuses de clientèle, sans grandes industries manufacturières ou extractives, n'est pas propre à remplir les convois, hors ponts du printemps et vacances d'été. Surtout, ces Hautes Terres concentrent tout ce que SNCF Réseau déteste : Le tout avec une direction aux ordres de Bercy, un encadrement tatillon du sillon et des troupes démotivées. Heureusement, l'interdiction bienvenue faite à SNCF Réseau d'engager des travaux lourds sur les lignes de code UIC élevé conduit systématiquement, et de préférence rapidement, à la suspension du trafic. Et là, banco, plus d'emmerdes. |

|

Neussargues en Pinatelle - PN 434 - 1955 |

Les profils de Florian (13).

|